Souvenir de l'abbaye Notre-Dame de l'Aumône (abbatis Elemosina)

Hommage à Maître Jean COSSON

Victor HUGO, héros du patrimoine

L'essor de l'Occident chrétien

Thibault IV de Blois

Saint Etienne Harding

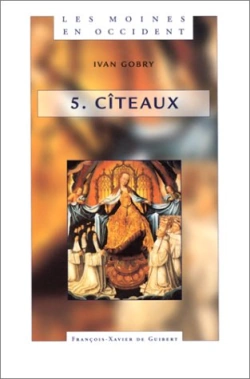

Cistercii filiae

L'arbre de filiation des abbayes cisterciennes, témoigne de la formidable expansion de l'ordre depuis sa création en 1098, lorsque l'Abbé bénédictin Robert de Molesmes, obtint l'autorisation du pape de "se retirer au désert", au fond d'un marais inhospitalier de Bourgogne, appelé "Cistel", et 1153, lorsque s'éteignit saint Bernard, dernier docteur de l'Eglise, le plus connu et emblématique des cisterciens, dont l'influence sur le XIIe siècle fut telle que les historiens le qualifient de "siècle de saint Bernard".

L'arbre de filiation des abbayes cisterciennes, témoigne de la formidable expansion de l'ordre depuis sa création en 1098, lorsque l'Abbé bénédictin Robert de Molesmes, obtint l'autorisation du pape de "se retirer au désert", au fond d'un marais inhospitalier de Bourgogne, appelé "Cistel", et 1153, lorsque s'éteignit saint Bernard, dernier docteur de l'Eglise, le plus connu et emblématique des cisterciens, dont l'influence sur le XIIe siècle fut telle que les historiens le qualifient de "siècle de saint Bernard".

St Etienne Harding créa entre 1113 et 1115 les "quatre premières filles de Cîteaux", premières en dignité puisqu'elles donnèrent chacune naissance à leur propre filiation : La Ferté (1113), Pontigny (1114), Morimont (1115) et Claivaux (1115), dont l'abbatiat échut malgré son jeune âge à Bernard de Fontaine. Dans la lignée propre de Cîteaux, l'abbaye-mère, dont l'Abbé reste le personnage central de l'ordre, après La Cour Dieu et Bonnevaux en 1119 est crée, à la demande du Comte de Bois, l'Aumône en 1121 dont Etienne Harding choisit le moine "Ulric" comme premier abbé

Mémoire de l'Abbé MOUZE

Mémoire de Charles CUISSARD

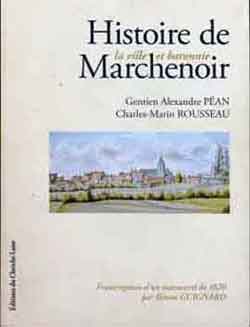

Histoire de Marchenoir

auteurs : Gentien Alexandre PEAN (1765-1857)

& Charles Marin ROUSSEAU (1783-1857)

Bibliographie

En hommage à Maître Jean COSSON, qui reçut en viatique de ses proches la mémoire, encore prégnante dans l'inconscient collectif des Loir-&-Chériens, de l'ancienne abbaye Notre-Dame de l'Aumône, communément désignée sous le vocable de "Petit Citeaux".

En hommage à Maître Jean COSSON, qui reçut en viatique de ses proches la mémoire, encore prégnante dans l'inconscient collectif des Loir-&-Chériens, de l'ancienne abbaye Notre-Dame de l'Aumône, communément désignée sous le vocable de "Petit Citeaux". Afin d'affaiblir économiquement et socialement les corps sociaux qui lui sont défavorables, noblesse clergé et émigrés, la Constituante saisit leurs biens ; à partir de la mise sous séquestre des biens du clergé (décrets des 13 mai et 16 juillet 1790) et des émigrés (décrets du 2 septembre 1792 et 3 juin 1793) elle utilise cette masse considérable comme garantie hypothécaire ou gage de la monnaie fiduciaire qu'elle a crée, les assignats.

Afin d'affaiblir économiquement et socialement les corps sociaux qui lui sont défavorables, noblesse clergé et émigrés, la Constituante saisit leurs biens ; à partir de la mise sous séquestre des biens du clergé (décrets des 13 mai et 16 juillet 1790) et des émigrés (décrets du 2 septembre 1792 et 3 juin 1793) elle utilise cette masse considérable comme garantie hypothécaire ou gage de la monnaie fiduciaire qu'elle a crée, les assignats. Au sortir des siècles noirs marqués par les grandes vagues d'invasions et "la Grande Peur de l'an mil", la lente mais inexorable ascension de l'Occident Chrétien vers l'explosion créatrice des XIIe et XIIIe siècles, dans une société pourtant parcellisée et injuste stabilisée par la féodalit ; elle se traduit par un essor démographique, économique, et le développement de l'agriculture, des conquêtes sur l'Orient musulman, le renouvellement des arts et de l'architecture dans une civilisation chrétienne soumise à Rome où les Cisterciens jouent un rôle moteur.

Au sortir des siècles noirs marqués par les grandes vagues d'invasions et "la Grande Peur de l'an mil", la lente mais inexorable ascension de l'Occident Chrétien vers l'explosion créatrice des XIIe et XIIIe siècles, dans une société pourtant parcellisée et injuste stabilisée par la féodalit ; elle se traduit par un essor démographique, économique, et le développement de l'agriculture, des conquêtes sur l'Orient musulman, le renouvellement des arts et de l'architecture dans une civilisation chrétienne soumise à Rome où les Cisterciens jouent un rôle moteur. Thibault IV le Grand de Blois, Chartres, Châteaudun, Meaux, Seigneur de Sancerre, petit-fils par sa Mère de Guillaume-le-Conquérant, devint en 1125 - succédant à son Oncle parti expier ses crimes aux côtés des "Templiers" - Comte de Champagne sous le nom de Thibault II, comté qu'il préféra au trône l'Angleterre, laissé à son frère cadet. Il engendra la célèbre lignée de Comtes qui créerent les conditions de développement des riches foires qui furent à l'origine de la première économie monde. Soutien constant de l'Ordre cistercien, il fut constamment aux côtés de Saint Bernard.

Thibault IV le Grand de Blois, Chartres, Châteaudun, Meaux, Seigneur de Sancerre, petit-fils par sa Mère de Guillaume-le-Conquérant, devint en 1125 - succédant à son Oncle parti expier ses crimes aux côtés des "Templiers" - Comte de Champagne sous le nom de Thibault II, comté qu'il préféra au trône l'Angleterre, laissé à son frère cadet. Il engendra la célèbre lignée de Comtes qui créerent les conditions de développement des riches foires qui furent à l'origine de la première économie monde. Soutien constant de l'Ordre cistercien, il fut constamment aux côtés de Saint Bernard. ST ETIENNE HARDING, moine anglais, troisième Abbé de Cîteaux, avait rencontré Bernard de Molesmes au retour d'un pélerinage à Rome et ne le quitta plus. Il fut le créateur de l'Abbaye Notre Dame de l'Aumône (Abbatis Eleemosyna), dite "Petit Cîteaux", sur le domaine offert à l'ordre par la Comtesse de Blois et son fils Thibault. Il choisit le moine "Ulric" pour en être le premier Abbé, et vint lui-même assurer la consécration de l'Abbaye avec l'Evêque de Chartres.

ST ETIENNE HARDING, moine anglais, troisième Abbé de Cîteaux, avait rencontré Bernard de Molesmes au retour d'un pélerinage à Rome et ne le quitta plus. Il fut le créateur de l'Abbaye Notre Dame de l'Aumône (Abbatis Eleemosyna), dite "Petit Cîteaux", sur le domaine offert à l'ordre par la Comtesse de Blois et son fils Thibault. Il choisit le moine "Ulric" pour en être le premier Abbé, et vint lui-même assurer la consécration de l'Abbaye avec l'Evêque de Chartres.